[Texto de Fátima Martín en el blog «Femenino Rural«]

Una hacendera es un trabajo al que debe acudir todo el vecindario, por ser de utilidad compartida. En ciertas zonas rurales, todos los pueblos de los alrededores se reúnen una vez al año para trabajar juntos por el bien de la comunidad: Por la limpieza de los cauces de los ríos que los bañan, o por la “suerte de leña”: el reparto por sorteo de parte del monte, con el compromiso de cuidarlo.

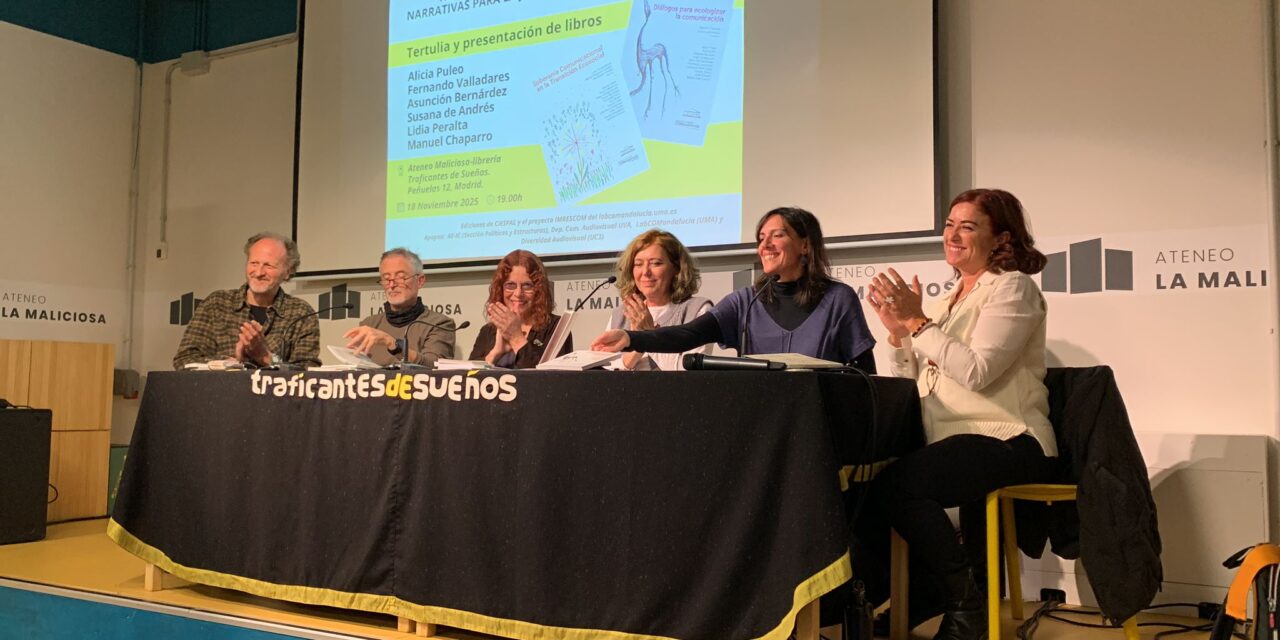

Este martes, 18 de noviembre, fue un día de hacendera. Se dieron cita aquellas manos y aquellas voces que han dado aliento a una conversación de orilla a orilla y que han alumbrado los libros ’Diálogos para ecologizar la comunicación’ y ‘Soberanía Comunicacional en la Transición Ecosocial’, dos publicaciones hermosas y necesarias fruto del trabajo común de Ediciones de CIESPAL y el proyecto IMRESCOM de COMandalucía, de la Universidad de Málaga. El motivo fue trabajar juntas para comunicar la transición ecosocial y compartir narrativas para la justicia social y el bien común. El lugar fue el Ateneo La Maliciosa, sede a su vez de la librería Traficantes de Sueños de Madrid. Al otro lado del océano, continuó la conversación vía streaming.

Pero una transición como la ecosocial es, por definición, un proceso. A semejanza del río, está en constante movimiento. Como el diente de león que ilustra la portada de ‘Soberanía Comunicacional en la Transición Ecosocial’, las semillas de estas palabras tienen vocación de extenderse y fructificar. Como el ser fantástico, mitad animal, mitad vegetal, que ilustra la portada de los ‘Diálogos para ecologizar la comunicación’, tienen el potencial de enraizar, tejer redes y hacer crecer el bosque.

Del mismo modo que una hacendera hace referencia a un hacer en colaboración, esta puesta en común es una llamada a la acción. El catedrático de Periodismo Manuel Chaparro, uno de los coordinadores del proyecto, comunicador radical y disruptivo, animó a actuar en colectivo a través de unas narrativas hacia la transición ecosocial que pasan por decolonizar los imaginarios impuestos por unos medios al servicio de intereses privados.

El investigador del CSIC y profesor de Ecología Fernando Valladares, preocupado por la salud de la humanidad, tomó el testigo haciendo hincapié en el para qué, más que en el cómo de la acción. Y su respuesta no es otra que para arreglar el mundo, siendo naturaleza, ecologizando la comunicación a la luz de la emoción.

Emoción que también reivindicó la filósofa referente en ecofeminismo Alicia Puleo. Lo hizo compartiendo el mito revisitado de Ariadna, Teseo y el Minotauro, donde el ovillo que Ariadna entrega a Teseo para salir del laberinto representaría ese saber periférico de las mujeres, justamente por estar alejadas del modelo dominante de dominio sobre la naturaleza. En esa reinterpretación actualizada, el modelo de dominio es reemplazado por el modelo del cuidado y de reconciliación con la naturaleza. Para Puleo, un mensaje que realmente sea eficaz, “tiene que ser un mensaje en el cual haya elementos afectivos que induzcan al amor a la naturaleza (…) acompañado de un modelo alternativo de vida”. Y recordó la metáfora del jardín, que da nombre a la escuela de la filosofía epicúrea. Una de las pocas escuelas que admitían mujeres y esclavos. Un espacio de igualdad y donde la vida buena era la vida con el disfrute de la naturaleza y la amistad. Esos serían los valores, que se parecen al paradigma de la vida buena de algunas cosmologías de América Latina de Abya Yala. “Tenemos que escuchar las voces, tan poco escuchadas, de mujeres e indígenas y sus visiones de la naturaleza. Escuchar como una de las maneras de acercarnos a una comunicación para otro mundo posible”, concluyó.

Emocionantes y llenas de sensibilidad fueron también las palabras de Susana de Andrés, profesora titular de Ética de la Comunicación y otra de las coordinadoras de estos diálogos para ecologizar la comunicación. Destacó la necesidad de acción colectiva acompasando ideas que estaban polinizando a la vez en el mismo bosque: “Necesitamos esos modelos de vida buena que representa la red ecofeminista y que la comunicación sea capaz de enseñarnos a amar ese modo de vida y no desear lo que hemos entendido como un ideal de vida consumista, acelerada y violenta. (…) Necesitamos soberanía mediática. Y esa es nuestra ilusión con estos libros. Acercar este diálogo, unir las dos orillas en una sinfonía”, planteó.

Por su parte, la catedrática de Periodismo Asunción Bernárdez se refirió a la relación de los medios con la comunicación del cambio climático. Señaló muchos de los males que aquejan hoy en día a la profesión, como la enorme complejidad de la crisis ecosocial, la precarización, el impacto de las redes sociales, o el anticientifismo. La solución, en su opinión, está en la formación además de en la información: “Ahora hay grandes empresas en el mundo y grandes intereses del mundo trabajando”, apuntó. Finalmente, puso en valor la gente joven escribiendo desde lo pequeño, lo pegado a la naturaleza y la movilización colectiva. Lo que provocó un interesante debate sobre nuevas narrativas en el que participó el estudiantado presente en la sala.

La también coordinadora Lidia Peralta, profesora, periodista y realizadora de documentales, explicó el origen del título ‘Soberanía Comunicacional en la Transición Ecosocial’, que surgió de la reflexión de cuán importante es que la ciudadanía retome de nuevo el control sobre la comunicación: “A las personas que hoy nos acompañan, también desde América Latina, les pedíamos que por favor nos aportaran soluciones que pudieran aportar a la transición ecosocial. Eso nos inspiró que sería interesante trabajar con el concepto de comunicación antídoto, no solo diagnóstico. (…) Hablamos de una transición ecosocial que va mucho más allá de los temas medioambientales, no solo una transición ecológica, sino también una transición social”, explicó. Y finalizó dando la bienvenida a “todas esas buenas prácticas que nos siguen alumbrando en este camino”.

Texto de Fátima Martín en el blog «Femenino Rural«.